科技日报 | 东亚种业:黑土良田焕发活力

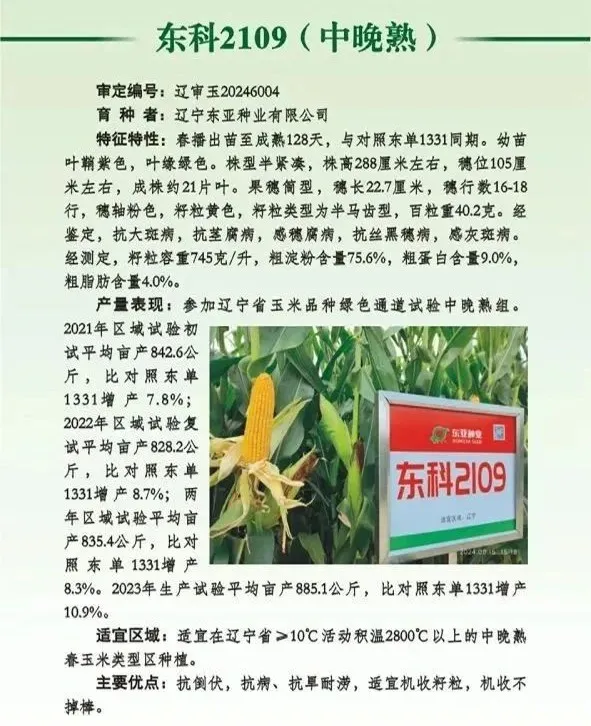

8月19日,《科技日报》第五版刊发相关报道,聚焦 “十四五” 时期辽宁科技成就,生动展现了这片广袤土地上科技驱动发展的澎湃态势。从传统装备制造业的涅槃重生,到新兴海工装备在国际舞台抢占话语权,再到牢牢掌握农业 “芯片” 自主权,一场静水深流的科技革命正在辽宁的黑土地上蓬勃兴起。辽宁东亚种业有限公司正以蓬勃发展的态势,为黑土良田焕发新活力。在东亚种业现代种业研发中心内,研发中心总裁郭延玲所带领的团队,正借助基因芯片筛选玉米抗病虫基因标记。“传统育种通常需要8到10年时间,而运用分子标记辅助选择技术,能将育种周期缩短至3到5年。” 郭延玲指着荧光检测仪介绍道。依托高通量SSR检测平台,该中心可同时对1000份玉米样本进行基因分型,从而精准定位抗茎腐病、耐除草剂等优良性状。

目前,东亚种业的分子育种实验室已面向全国开放共享,带动20余个省份开展生物育种合作,让 “辽宁经验” 在更广阔的范围内发挥辐射带动作用。东亚种业的实践,正是辽宁省践行 “藏粮于技” 理念的典型缩影。2024年,辽宁省粮食产量达到500.06亿斤,亩均单产931.88斤,较全国平均水平高出142.4斤,粮食生产稳居全国主产省第2位,为国家粮食安全贡献了坚实的 “辽宁力量”。“一粒种子可以改变一个世界”。“十四五” 期间,辽宁省高度重视种业振兴工作,专门安排专项资金,大力支持种质创新。通过 “揭榜挂帅” 等灵活高效的方式,东亚种业与辽宁省农业科学院携手攻关 “玉米抗倒伏基因挖掘” 项目,该项目获得省科技专项经费支持,最终成功培育出抗倒伏品种东单1775,为玉米产业的高质量发展提供了有力的品种支撑。习近平总书记指出,保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略,首先要解决好种子和耕地两个要害问题。种业作为农业发展的“芯片”,也是国家战略性、基础性核心产业,肩负着“为保障国家粮食安全发挥基础支撑作用,发挥良种在主要农产品增产增效中的关键作用”等使命,这一切要求我们必须把民族种业做大做强。东亚种业会在党和国家的支持下继续加强各种作物尤其是玉米品种方面的研发和推广力度,踏踏实实提升品种的产量抗性,为打好种业翻身仗加油助力,为种业强国战略做出贡献。